文・写真/如月サラ

「泊まりに来ませんか?」

山梨市の築100年以上になる古民家を庭ごと買い取って、東京から住み移った友人が誘ってくれた。

時は秋、新宿から西へ向かう特急に乗って1時間半。初めて降りる駅の改札で、簡素な和服姿の友人が待っていた。

彼女の名は、寿木けい。エッセイスト・料理家として『わたしのごちそう365』といったいくつもの著作を持つ。少し土で汚れた白いクルマを巧みに操りながら到着した美しい小川のほとりに立つ寺で、まず鐘を突いてこの土地への挨拶とした。

知り合ってもう25年ほどが経つ。しかし、彼女が料理を得意とすることも、車を運転することも知らなかった。私たちは、今、互いに著作を持つ身だけれど、初めはかつて勤めた会社の十ほど年の離れた先輩と後輩として出会った。

この山房に合う扉を探し、頑丈な板作りの古いものを取り付けた

薪の積み上げられた庭に車が停まると、見上げるほどの大きな一軒家が迎えてくれた。まだ小さな黒い甲斐犬が、城の関門を守っていた。栗の木でつくられたかつての農家はその堅牢な見かけを残し、中を作り替えた快適な山の庵となっていた。

彼女はそこを「遠矢山房」と名づけていた。引き戸を開けて広い土間を上がると、大きなテーブルの置かれたダイニングがある。その先は彼女と子どもたちの暮らす場所と、私がこれから過ごす客間に分かれていた。

通された客間は畳敷きで、以前のままの数寄屋造りの意匠を残した部屋にしたと言う。頑丈なロッキングチェアに体を預けて揺られていると、七輪の炭火で沸かした湯で、彼女が歓迎のお薄を点ててくれた。

まずは一服。この待つ時間も心地良い

山の夜は早い。夕刻の残り日が、彼女が子どもと一緒に手塗りしたという壁に小さな日だまりを作っている。暮れかけた日はチラチラと木の葉の影を揺らし、小さくなってやがて消えた。

俳人でもある私が来るからと、与謝野鉄幹と晶子の軸を掛けてくれていた

かつて彼女と一緒に勤めた出版社の同じ雑誌の部署で机を並べ、夜となく昼となく最新のファッションや食やカルチャーを体験し、取材や撮影をしては締切日に夜を明かし、明け方の築地場外で軽いつまみとビールを喉に流し込み、出勤するひとびととは逆方向に帰ったものだった。

若いとしか形容のできない怒濤のような日々が数年間あって、それぞれに別の部署に移ってしまってからは、時折立ち話をしたり、ごくたまに外でお茶を飲んだりしたが、次第にその機会も少なくなっていった。

客間は南側に面しており、広い庭を眺めることができる

私が会社を辞めてからは、また、たまに食事の約束をするようになった。会えばとりとめもない近況報告をしていたけれど、その時ですら彼女が料理をしたり、エッセイを書いたりする人だとは私は知らなかった。

庭にある薪、全部私が薪割りをしたものなんですよ。

いつの間にか動きやすい服に着替えた彼女がそう言って、まだまだ夜は冷える山の暮らしらしく、土間にある薪ストーブに火をつけた。タフになったのだな、とそっと口に出してみる。

土間にしつらえられた薪ストーブ

薪ストーブはあっという間に土間から部屋全体を暖めた。薪のはぜる音がする。すっかり暮れかかるころに、小学校から彼女の息子が帰ってきて、しばらく犬と戯れた後、遠巻きに私を見聞している。

そのうちそっと近づいてきて、サッカーのボードゲームをしないかと誘われた。今までやったことはなかったけれど、案外と上手に対戦することができて夢中になり、彼に闘い甲斐のある上客と認めてもらえたようだ。 家族のお風呂を借り、風呂上がりにビールを飲みながらふたたびサッカーゲームに興じていると、食事の準備ができましたよと声をかけられた。

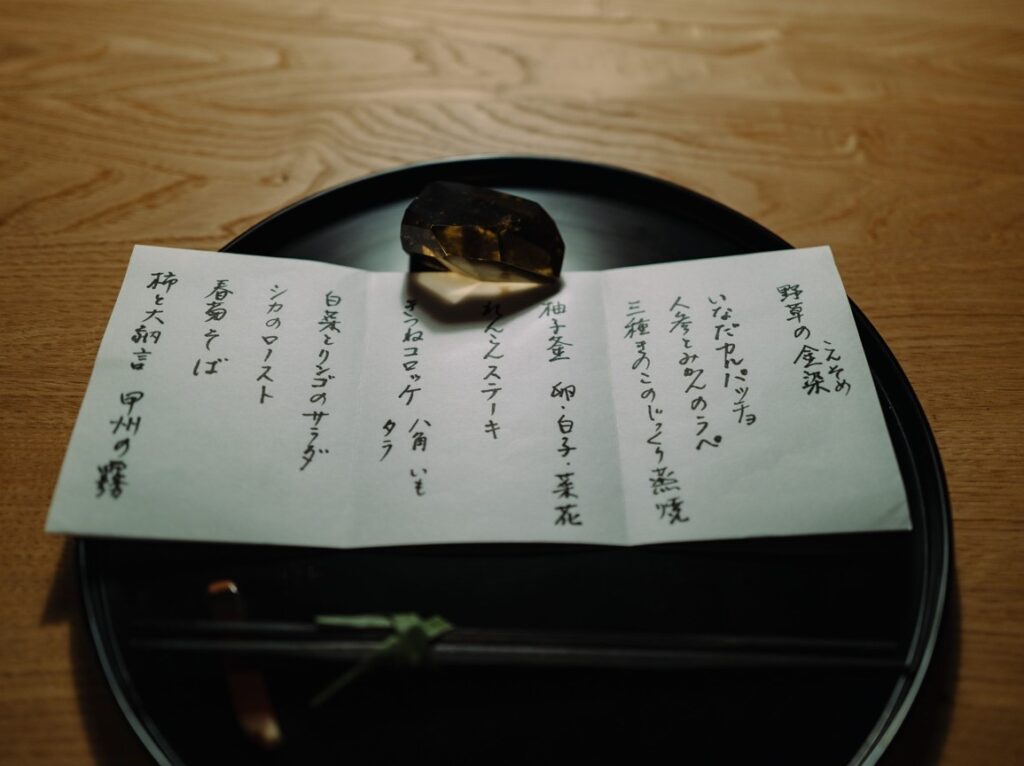

今日の夕食の品書きを置いておいてくれた

盆の上に白い紙。書かれたしゃれた品書きの文字を見て、一気に懐かしい気持ちが湧いてきた。かつて、彼女のこのおおらかな癖のある文字で書かれた雑誌の原稿を、担当デスクとして毎月、読んだものだった。

初めていただく彼女の料理はどれも素晴らしく、長年をかけて磨かれたであろう食材の選び方や組み合わせ、味の付け方や盛り付け、そしてセンスのあふれる器の選び方を、私はなぜこんなにも長い間知らぬままだったのだろうと考えていた。

卵と白子と菜花を入れた柚子釜

それはきっと、私が彼女をかつての後輩だとずっとどこかで思っていたからではないだろうか。暮らしのこと、家族のこと、仕事のこと、故郷や親のことなどを会うたびに話して、長いつきあいだと思ってきたけれど、彼女の芯にはこれまで触れずにきてしまった。

それは私のおごりであったのかもしれないし、遠慮だったのかもしれない。しかしこうして、彼女が新しく受け継いでゆくと決めた古い山房に招いてくれたことで、おごりであったのなら捨てたいし、遠慮であるのだったらば取り払いたいと思った。

知り合った頃からクールで何事にも動じず、いつも落ち着いているように見える彼女が、どう感じていたかはわからない。料理を運んできながら、お酒は何を合わせましょうかと聞いた。 山梨に来て、地元の素材であなたが料理を用意してくれるのであれば、やっぱり地のワインがいいわよね。そう答えた私に、にっこりと微笑んで、彼女は甲州ワインのボトルを開けてくれた。

サラさんの家には猫がたくさんいますから、この猫のエチケットのワインがいいと思ってました。いただきましょう。

「遠矢山房」と同じ山梨市牧丘町にある三養醸造のKOSHU 2023。猫をモチーフにしたエチケットのボトルが多い

昔はよく一緒にワインも飲みましたよね。

そう、あの頃は、大きなピアスをしてヒールを履いて、キラキラと輝く爪で、私たちは締切の合間にレストランに出かけてはシャンパーニュやフランスのワインを飲んでいた。一見、華やかに見える仕事の激務や理不尽に耐え、恋について将来について語った。

あれからだいぶ経ちましたね。お互い幾つになったんだっけ。忘れちゃったな。乾杯して、スッキリと喉を落ちる甲州と、シンプルに手を加えた料理を味わいながら、私たちは、これまで経験してきたことと、これから経験していくであろうことを思い、そして2人の人生が今ここでまた、ほんのひととき交錯したよろこびを感じていた。

春菊の上に大胆にパルメザンチーズを削りふりかける、

彼女のシグネチャーと言ってもよい春菊そば

通じあえば、多くの言葉は必要ない。パチンパチンと土間のストーブで時折、薪のはぜる音と、ゆっくりとグラスから減ってゆくワインだけが時間を刻む。

ご飯を食べたらもう1試合やろうよ!

お客さんと一緒に食事をするのはダメよと言われ、ダイニングキッチンに引っ込んで食事を済ませた彼女の息子が、私とふたたび対戦したくてソワソワしている。小さなサッカープレイヤーを待たせたままで、優しい色の甲州ワインがたっぷりと入ったグラスを透かして、すっかりたくましくなった、かつての後輩であり、友人である彼女を眺めていた。

ワインは銘柄を確かめるためのものではなく、都会の夜を豪奢に彩るものでもなく、友人との時間を溶かしてゆくやわらかい滴だった。それが良いのだった。

収穫を終えたブドウ棚の向こうに月が山を照らしていた

夜更けに客間の布団で眠っている時、私の部屋を誰かが訪ねてきた気配がした。大柄な男性と、大きな黒い犬。ゆっくりと私の周囲を回ったあと、犬と男性は虚空に消えていった。

私にはわかっていた。彼は甲斐犬のブンの化身、この古い家を守る、栗の木の番人だ。家族だけでなく、私の今夜の安全も確かめに来てくれるなんて、なんだかうれしかった。きっと、彼女と家族たちは、この番人のおかげで安心してここに暮らしているのだろう。

私も安心して再び眠りについた。夜は深かった。