文/山田 久美子

※記事中の画像(1970年大阪万博以外)はThomas Coldefy & Carlo-Ratti Associati、© Nicolas Dhuez – Comité Vins d’Alsace

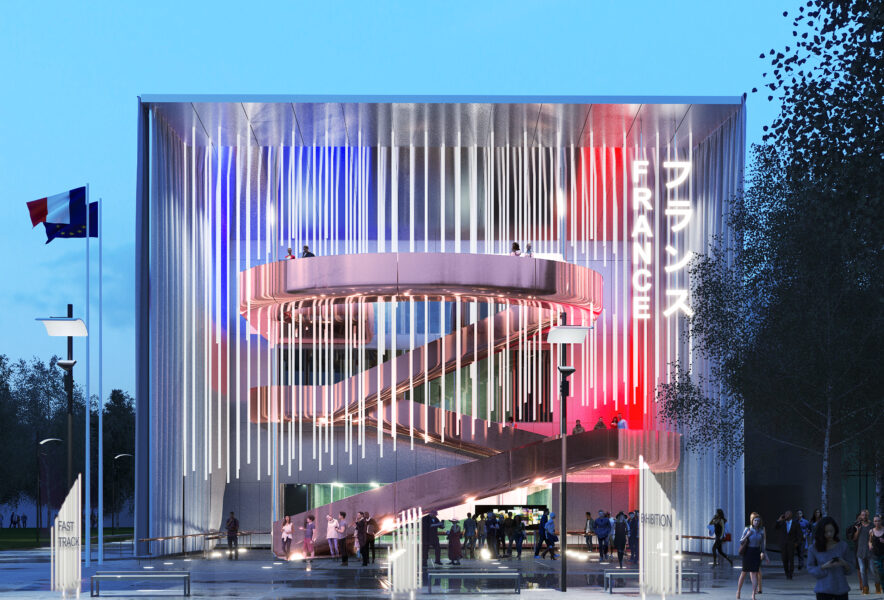

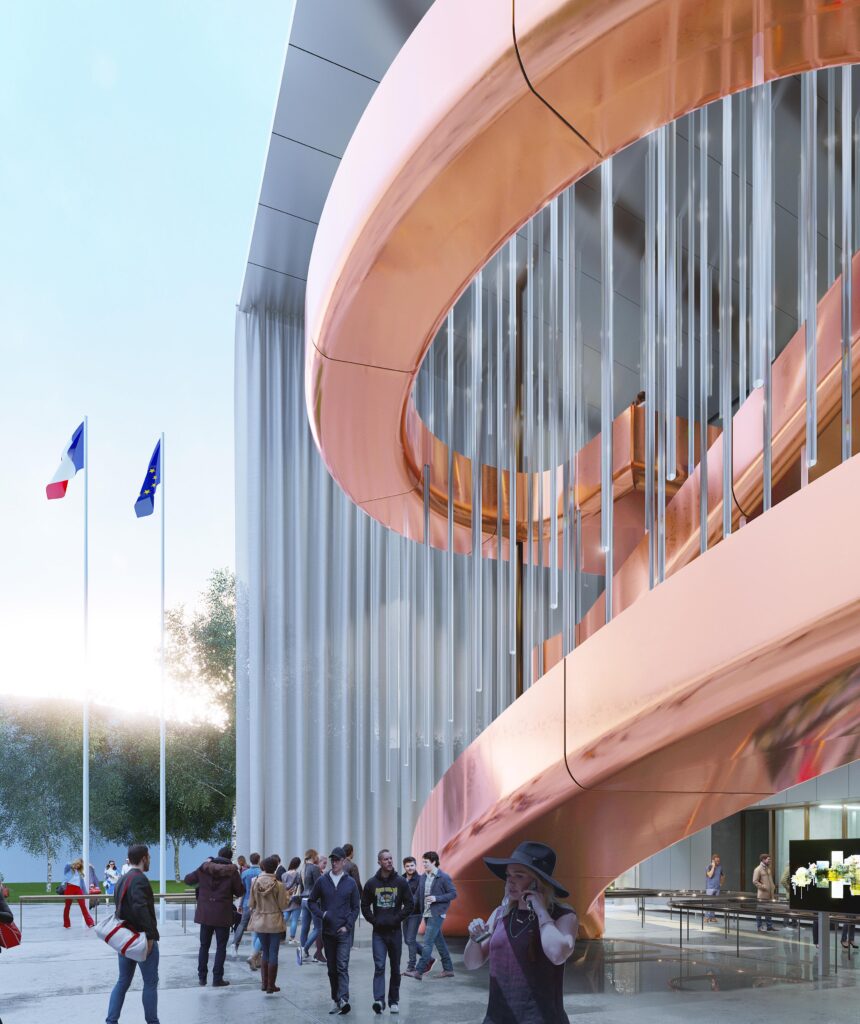

なにかと議論の対象となってきた日本国際博覧会(通称:大阪万博)ですが、いよいよ開催が4月13日と迫り楽しみになってきましたね。 今回は、その企画内容がユニークな切り口のパビリオン、「フランス館(パビリオン)」をクローズアップして紹介します。

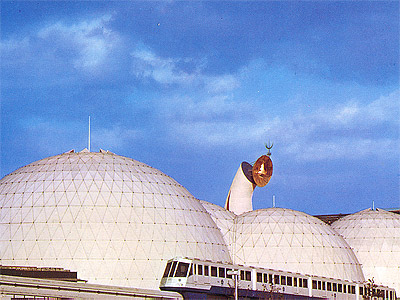

大阪万博というと、今から55年前(1970年)に開催された初代大阪万博が昔話としてよく登場しますよね。当時のフランス館のテーマは「生命の樹─よりよい生活の設計」、会場は4つの白い球体からなり、「フランスの主体性、文化、人類の進歩への貢献」をテーマに展開されました。アーカイブを見てみると、「フランス政府直営のレストラン“コンコルド”では、エスカルゴやビール、ぶどう酒などが好評でした」などと記載されていて、55年前はまだまだフランスは遠い異国だったのだなあと感じます。

さて、今回の大阪万博のフランス館のテーマは「愛の賛歌」なのだそうです。その解説から抜粋すると、『互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」。この赤い糸を通じて、「自分への愛」、「他者への愛」、「自然への愛」といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案します』とのこと。その具体的な提案の中に、55年前は漠然と「ぶどう酒」と書かれていたワインの産地が大きなパートナーとなり、キーワードとして登場するのです。

国際博覧会のパビリオンでワインの産地?と思うかもしれませんが、今回のフランスパビリオンでは、愛と共にフランスが誇る匠の技(サヴォアフェール)の骨頂を紹介する側面もあるようで、そこにワインの産地アルザスが加わっているということですね。

国際博覧会でワイン産地がフランス代表になるのは史上初だそうなのですが、何故にアルザスワインがその役を担うのかというと、アルザスと日本の160年にわたるラブストーリーがあると聞けば、それも当然かもしれません。

日本とアルザスの出会いは、開国直後の江戸幕府が仏政府と日仏修好通商条約を結んだ5年後の1863(文久3)年。大阪の商人らが繊維産業の盛んなミュルーズを訪れ、和服の原料として毛織物布地を発注したことが始まり。ゴッホやモネら多くの芸術家に影響を与えた日本美術ブーム「ジャポニスム」の到来より早く、和柄の図案を当地にもたらしていたのです。

この出会いを皮切りに現代までさまざまな分野で交流が続き、アルザスはヨーロッパにおける日本の特権的なパートナーとして、その存在感は大きいのです。

そこに、さきほど説明したフランスパビリオンのテーマである「愛の賛歌」。 日本文化とアルザスが「赤い糸」で結ばれ、この赤い糸を通じて、「自分への愛」、「他者への愛」、「自然への愛」といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンをアルザスワインから提案するという趣向だそうです。

アルザスワインはフランスパビリオンの中央に位置し、日本とアルザスを160年以上も団結させてきた強い文化的な繋がりを体感できるプログラムを展開するそうです。

その一つはブドウ造り。ブドウ畑の地下、つまり土壌の中への旅もバーチャル体験ができるそうですよ。 またアルザスのワインは、日本の消費者から長きに渡り評価され続けていて、アルザス地方の輸出市場を金額で見ると日本は6位、これはアジア太平洋地域ではなんと1位なんです。アジアの料理はアルザスワインのスタイルとフードフレンドリーでもあり、アルザスワインにとってはアジア全体が重要なマーケットでもあることから、大阪万博ではその存在感を呈することで歴史的、文化的、商業的な絆をより深め、理解してほしいという強い想いがあるのですね。

もちろん、パビリオン内の「ビストロ」ではアルザスワインを試飲することもできます!

有機栽培のものを中心に、78のドメーヌからのワインを15日周期のローテーションで6種類提供されるそうです。そのワインリストは日本ソムリエ協会の会長を退任された世界的ソムリエ田崎真也さんを始めとした一流ソムリエ4名がブラインドテイスティングにて厳選したリストとのこと、周期ごとに訪れたくなっちゃいますね。

今回のワインセレクトは画像左から、セルジュ・デュプス氏(1989年世界最優秀ソムリエコンクール優勝)、田崎真也氏(1995年世界最優秀ソムリエコンクール優勝、日本ソムリエ協会会長)、グザビエ・チュイザ氏(2022年フランス最優秀ソムリエコンクール優勝)、森覚氏(2008年全日本最優秀ソムリエコンクール優勝、2009年アジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール優勝)の世界的なソムリエ4名。200本以上のワインのブラインドテイスティングから、セレクトされた。

ここで、超簡単にアルザスワインについて補足すると、元々アルザス地方は海底に沈んでいた土地が、度重なる堆積や地殻変動を繰り返して形成されたことによって、その過程で砂岩質や石灰質などが入り乱れた結果、場所によって土壌に含まれる成分がまったく異なる地方となりました。 「モザイク」と表現されるほど、非常に多くの土壌が入り乱れているのがアルザス地方の最大の特徴です。

そんな多様な土壌が多くのブドウ品種を育て、ワインにも独自性や複雑性が生まれました。

辛口の白ワインが中心ですが、地域によっては甘口の白ワインやフルーティなデザートワインも製造されているほか、赤ワインやスパークリングワインを製造するワイナリーもあるほどです。

多種多様のバリエーションがあることから、全ての国の料理に合うワインが必ず見つかる、と言われているのだとか。

またアルザスは大西洋から吹きつける湿った偏西風がヴォージュ山脈で遮られるため非常に雨量が少なく、夏は暑くて冬は寒い大陸性気候の乾いた環境はぶどうがカビや伝染病などの病気にかかりづらく自然栽培にとても向いていて、有機農法の生産者が多いことも特徴のひとつです。

そして先日フランス大使館公邸にて、この大阪万博フランスパビリオンにおけるアルザスワインの出展を祝したレセプションが開催され、試飲ワインを厳選したソムリエの皆さんから

とても興味深いお話を聞くことができました。 なかでも田崎真也さんが、日本食に合うアルザスワインの選び方について教えてくださったので紹介します。

例えば……

ミネラルを感じる余韻の長いタイプ(一般的なアルザスの白ワインが多い)

→ ポン酢に合う! フグのちり鍋、生ガキ、ヒラメのお刺身など

ピノグリなど糖分を少し含んでいるタイプ

→ 肉じゃがなど、砂糖と味醂を使用した料理

スパイスを感じるタイプ

→ 照り焼きやすき焼きなど、濃い口しょうゆと砂糖を使用した料理

オレンジワインなど苦みを感じるタイプ

→ 餃子などいわゆる日本風にアレンジされた中国料理(いわゆる町中華?)

レセプションでは、一流ソムリエの皆さんが厳選したワインをはじめ様々なアルザスワインを試飲することができて、アルザスワインの魅力を十分に味わい尽くすことができました。 大阪万博のフランスパビリオンでフランスの卓越性と匠の技(サヴォワフェール)に触れ、生きることの意味やその最も美しい次元である「愛」に導かれた新しい未来のビジョンを体感した後に、日本とアルザスの160年という長いラブストーリーに思いをはせながら飲む、一流ソムリエ厳選のアルザスワイン。これは、やっぱり大阪万博に行かないとですね!!

近日公開の特設サイトURLはこちら↓